Eventi in corso e futuri

Dallapiccola torna al Lyceum.

Colacicchi: il valore estetico e civile dell'arte

«Fra le opere d’arte che le dure necessità della guerra hanno tolto da tempo alla nostra ammirazione», scriveva Giovanni Colacicchi nel 1944, «il San Giorgio di Donatello è quella a cui più ansiosamente si volgono il cuore e la mente di quanti hanno comprensione e culto della bellezza». Pensieri e sentimenti sollecitati anche dal «particolare e direi quasi esterno carattere di giovane persona in piedi» della statua «nella quale ora, come all’epoca del suo apparire, la gente della nostra città si riconosce o almeno desidera riconoscersi e ricordarsi» (G. Colacicchi, Il San Giorgio di Donatello, «Corriere del Mattino», Firenze 23 novembre 1944). La riflessione, nata dall’impossibilità di godere della visione di quella scultura dalla «grazia avventurosa e ambigua che è nelle opere giovanili del genio», rispecchia con chiarezza le concezioni estetiche di Colacicchi fiducioso nella forza di educatrice civile dell’arte in grado di suscitare commozione.

Persona dotata di grande umanità e di assoluta onestà intellettuale, Colacicchi si era definitivamente trasferito a Firenze all’indomani della Grande Guerra, quando la sua decisione di dedicarsi alla pittura era stata ormai presa. Nella città si era presto avvicinato ai protagonisti del Novecento toscano e nel 1926 era stato tra i fondatori di «Solaria», la rivista diretta da Alberto Carocci, il cui nome evocava «aperto calore di sole, limpidezza e civile armonia», caratteri in sintonia con l’aspirazione «a una civile chiarezza di atteggiamenti, a una specie di nuovo e aperto umanesimo» che distingueva gli scritti e le opere dei collaboratori (Idem, p. 6).

A quella data l’amicizia del pittore con Enrico Castelnuovo Tedesco e con Arturo Loria aveva già posto le basi per fruttuose riflessioni sui valori della tradizione intesa come dinamica trasmissione di vocaboli di un linguaggio visivo arricchito attraverso il tempo e tale da rendere fecondo il rapporto di sentimenti e di idee fra le generazioni; di lì a breve, l’incontro con la pittrice Elisabeth Brewster Hildebrand lo introdusse nell’ambiente aperto alla cultura internazionale che animava l’ex convento di San Francesco di Paola – dove aveva abitato il padre della donna, lo scultore Adolf Hildebrand, e dove la sua presenza era ancora vivissima; là guardando, dipingendo, meditando, Colacicchi si lasciò affascinare dalle teorie artistiche di Hildebrand relative al Problema della forma, e dai pensieri sulla bellezza cari all’Umanesimo germanico di cui aveva anni addietro còlto la grandezza, visitando l’Acquario di Napoli decorato dalle commoventi pitture di Hans von Marées.

Quei pensieri, che risalivano fino a Höderlin e a Goethe, e che egli interpretò come un’educazione civile della bellezza, avrebbero influenzato le scelte estetiche dell’artista e gli sarebbero state d’esortazione nel «dar forma a immagini umane» intese «come tracce sensibili dei tempi lunghi e variati della meditazione e dell’immaginazione» (C. Del Bravo, Colacicchi, 1985, in Giovanni Colacicchi, catalogo della mostra, Firenze, Sala d’Armi di Palazzo Vecchio, Firenze 1985, pp. 12-14, p. 14).

Abituato a esprimere con serenità e coerenza opinioni personali e stati d’animo su quanto accadeva nel mondo circostante, senza per questo alterare le pacate cadenze e l’armonia della sua pittura, Colacicchi era persuaso che compito dell’artista fosse trasformare lo «svariato trascorrente caos del mondo esterno […] nelle distinte immagini visive che compongono il proprio mondo interiore» (G. Colacicchi, prefazione al Catalogo delle opere esposte dal pittore Giovanni Colacicchi nella galleria “La Barcaccia”, Roma 1966, p. 8). Fu dunque alimentando la propria sensibilità di poetico ‘fabbricatore’ di immagini che, anche nelle situazioni drammatiche o di sofferenza spirituale che la storia gl’impose, l’artista traspose nella pittura i proprî convincimenti etici, mantenendo viva la fede nel ruolo assunto dall’arte come educatrice estetica e morale.

Nel 1939, turbato dall’incrudirsi della dittatura, dall’ignominiosa promulgazione delle leggi razziali, dai venti di guerra sempre più percepibili, l’artista si disponeva a lavorare allo Zaleuco giudice di Locri per il Palazzo di Giustizia Milano. Per quell’imponente dipinto murale destinato a ornare l’aula della Corte d’Appello, Colacicchi aveva scelto un tema tratto da Valerio Massimo, nel quale la condanna del reato, giusta dal punto di vista astrattivo della legge, viene mitigata dalla sensibilità umana del giudice. Non a caso Piero Calamandrei, commentando con parole ammirative il dipinto, «nobile e austero […] sobrio e pensoso anche nella tonalità del colore», si soffermava a considerare quanto i giudici e gli avvocati sarebbero stati riconoscenti all’artista per quell’opera «degna della grande tradizione classica» in grado di confermare «con comprensione umana e senza barocchismi retorici, la semplice ed austera solennità del loro ufficio» (P. Calamandrei, «Rivista di diritto processuale civile», febbraio 1940, pp. 118-119).

Il giudice di Locri (bozzetto), 1939, collezione privata

A quell’anno risale anche Psiche, «allusione silenziosa e chiara a un mondo che stava crollando» (S. Ragionieri, Giovanni Colacicchi e il sogno della pittura, in Giovanni Colacicchi. Figure di ritmo e di luce nella Firenze del ‘900, catalogo della mostra a cura di M. Ruffini, S. Ragionieri, Firenze, Villa Bardini, Firenze 2014, pp. 19-46, p. 37); il quadro, che raffigura una donna in atteggiamento mesto, accovacciata a terra tra foglie strappate e ramoscelli divelti d’alloro, e con il capo appoggiato a un ceppo coperto da un panno bianco, venne esposto nella monografica del pittore allestita al Lyceum nel febbraio 1940, insieme a numerosi paesaggi e nature morte, tutti lavori recenti. La mostra fu l’occasione per conoscere Bernard Berenson, che, interessato alla pittura di Colacicchi, invitò il pittore a andarlo a trovare ai Tatti; ne nacque un’amicizia intensa e duratura, basata sulla profonda intesa intellettuale.

Poi, la guerra.

Psiche, 1939

Nell’estate del 1943, l’artista, mentre con Flavia e i bambini viveva a Vallombrosa nella casa di Berenson, eseguì un San Sebastiano, o L’uomo legato come poi lo chiamò ripensando a quanto di tragico e di violento accadeva attorno a loro: immagine toccante di un giovane stretto a un albero da una corda che gli cinge i fianchi e il petto, senza tuttavia intaccarne la bellezza né lo spirito come suggerisce il volto dall’espressione quieta e distaccata.

San Sebastiano, 1943, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti

E figure in grado di esprimere la fede nella bellezza e nella cultura non sopraffatte dalla barbarie sarebbero stati anche i Martiri, dipinti l’una nel 1947, l’altro nel 1948 e quell’anno presentati alla Biennale di Venezia, capaci, nella loro nudità limpidamente raccontata, di liberarsi dalle corde che li avevano avvinti.

La Martire, 1947; Il Martire, 1948, collezione privata

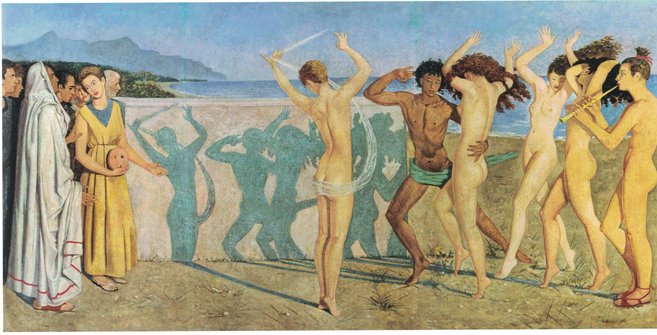

In quel medesimo tempo, in una Firenze che ancora recava ben visibili i danni della guerra, Colacicchi dipingeva come decorazione per il cinema Gambrinus una scena di solare, lirica, serenità: dinanzi alla distesa del mare alcune figure assistono, ammirate, alla danza di giovani nudi le cui ombre si proiettano con levità su un muro. La proporzione armonica di quell’Allegoria della danza e della musica per un cinematografo, in grado di risvegliare consolanti sentimenti nei confronti della natura e dell’uomo, era una chiara testimonianza dell’impegno civile del pittore, che in lui non poteva scindersi dall’arte intesa come elevata espressione di bellezza, anche morale.

Nelle stagioni immediatamente precedenti, in un saggio vòlto a far intendere il valore ineludibile della commozione sia per la realizzazione sia per l’apprezzamento di un’opera d’arte, Colacicchi aveva affermato che la pittura, «cioè la poesia», «impegna intero tutto il complesso di elementi che costituiscono l’uomo: tutt’intera la sua umanità» (G. Colacicchi, Considerazioni sull’arte, «Il Ponte», II, 7-8, luglio-agosto 1946, pp. 680-690); una dichiarazione di fede nei confronti di un’idea dell’arte e della vita che fin dalla giovinezza ne aveva guidato le scelte e l’operato, e che egli non avrebbe mai ricusato.

Allegoria della danza e della musica per un cinematografo, 1948, Firenze, Fondazione CR Firenze

Silvestra Bietoletti